Intervista a Michele Sorice, ordinario di Sociologia della comunicazione e di Comunicazione Politica alla Luiss di Roma, dove insegna anche Partecipazione politica e governance e Political Sociology

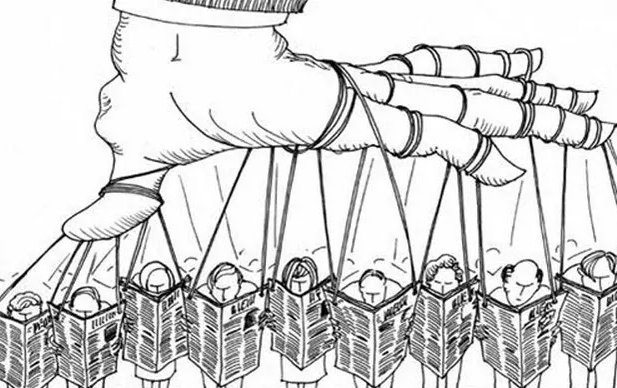

Il titolo del libro, “L’ illusione della scelta. Come si manipola l’opinione pubblica in Italia”, uscito per i tipi della Luiss University Press, 2021, che lei ha curato insieme a Leonardo Morlino, professore emerito di Scienza Politica, mi ha suscitato l’interrogativo se si trattasse di una forzatura dell’editore oppure se effettivamente corrispondesse a una seria criticità che riguarda il rapporto tra informazione e politica, tra sistema dell’informazione e democrazia.

Il titolo di questo libro nasce da un confronto tra i curatori e l’editore, e da due considerazioni. La prima di natura più teorica: abbiamo inteso riprendere un filone di ricerca, quello sulla manipolazione, che veniva considerato superato, sia per l’affermazione del paradigma dell’audience attiva, talvolta peraltro declinato in maniera semplicistica, sia per l’ottimismo acritico che ha accompagnato la prima fase di sviluppo della comunicazione digitale. Il tema della manipolazione, così come lo aveva inquadrato il funzionalismo statunitense, è stato abbandonato, perché considerato troppo semplicistico e – volendo semplificare – basato su una relazione diretta stimolo-risposta che non esiste più da tempo, ammesso che sia mai esistita. Siamo nell’epoca del capitalismo digitale, e gli studi sulla manipolazione vengono oggi osservati da un punto di vista diverso, nel quadro della “piattaformizzazione” della vita sociale e pubblica, come si dice con un brutto ma efficace neologismo. Non siamo più neanche nell’epoca del turbocapitalismo, ma in quella del “neoliberismo di buon senso”, analizzato lucidamente dal sociologo Stuart Hall già negli anni ’80. E Stuart Hall, non a caso, è stato anche uno dei “padri” degli studi più recenti sulla comunicazione.

La seconda ragione per tornare a occuparsi di manipolazione, qual è stata?

Direi che riguarda un aspetto pratico. Lavorando alla ricerca pubblicata nel libro, abbiamo riscontrato che esistono realmente delle dinamiche di manipolazione, il cui risultato, ovviamente, è da verificare in merito agli effetti che essa produce sui cittadini. La dimensione manipolatoria, tuttavia, esiste e la prova è quella attività sviluppata sui social media che viene definita news engagement. Si tratta del tentativo di pluralizzare, moltiplicare, l’informazione, allo scopo di cambiare l’agenda, da un lato, dell’opinione pubblica, e dall’altro, delle istituzioni. Questo è un meccanismo intrinsecamente manipolatorio, perché vengono organizzati dei gruppi, oppure troll, o bot, che sono in grado di avviare processi che determinano l’aumento della visibilità di alcuni temi, di alcuni personaggi politici, e un incremento anche di attenzione attorno all’agenda di alcuni attori politici e non di altri; se poi l’influenza sul voto è molto ampia o parziale, è un altro discorso. Le variabili che impattano sul voto sono molteplici e la comunicazione, sebbene importante, è una di tali variabili, che peraltro si collocano in un quadro complesso e multidimensionale. Da qui l’idea di riprendere il tema della manipolazione, andando oltre lo schema degli anni ‘60-‘70, provando a spiegarla in modo diverso e facendo riferimento anche a quelle forme che sembrano di influenza o di nudging (spinta gentile). Il titolo del volume è perciò volutamente provocatorio, anche per smuovere le acque degli studi in materia e non solo per creare curiosità nei lettori.

Nella ricerca, prendendo a riferimento le elaborazioni di Aeron Davis che parla di una “quarta fase della comunicazione politica”, emerge quale frame della comunicazione politica il tema della crisi che genera anche la messa in discussione della rappresentanza politica tradizionale.

Il background teorico da cui siamo partiti ha in Aeron Davis un riferimento importante, ma ha tuttavia precedenti illustri come Jay Blumler e Ulrich Beck. Blumler, sottoponendo a critica le precedenti elaborazioni, comprese le proprie, proponeva un nuovo approccio alla comunicazione politica, che considerasse i diversi livelli che la compongono e non solo quello che lui definiva il “livello dell’élite” e che spesso è stato l’unico ambito studiato. Da queste prospettive, la necessità di ridefinire la crisi non come una variabile interveniente ma come il frame generale entro cui ricondurre sia i processi comunicativi sia l’impatto degli ecosistemi digitali sulle democrazie contemporanee. Il nostro punto di partenza, in coerenza con questo approccio, è stato considerare la crisi a due livelli: da una parte assumendo la crisi come elemento strutturale del capitalismo – non esiste la crisi come accidente ma è fattore connaturato al capitalismo – accentuato dalle dinamiche della “razionalità neoliberista”, per usare l’espressione di Dardot e Laval. Il capitalismo si nutre delle crisi che esso stesso produce. La dimensione della crisi è quindi ciclica e ineliminabile. L’altro livello che abbiamo preso in considerazione è che la crisi è un elemento costitutivo del nostro vivere quotidiano; è illusorio pensare di vivere la crisi e poi tornare ad una sorta di ideale mondo senza crisi. Viviamo in una crisi permanente acuita dal capitalismo neoliberista; in questa direzione abbiamo considerato che la comunicazione politica e l’intera politica vivono una situazione di crisi perché situate all’interno di un tessuto sociale profondamente mutato in cui anche la rappresentanza ha perduto la dimensione relazionale fra rappresentati e rappresentanti e, con essa, quella fra cittadini e istituzioni.

Sono dunque entrate radicalmente in crisi quelle forme della rappresentanza politica e sociale così come le abbiamo conosciuta dal ‘900 a oggi?

Studiosi come John Keane hanno parlato di emersione di una nuova politica, chiamata post-rappresentativa. Non parliamo tuttavia della fine della rappresentanza, come a volte ingenuamente si è detto, bensì del superamento della rappresentanza istituzionale tradizionale, accanto alla quale si fanno strada forme di iper-rappresentanza o di ipo-rappresentanza che si presentano anche dentro i populismi emergenti. Questo processo tende a rendere marginali o scarsamente significativi i corpi intermedi tradizionali, quelli che tradizionalmente costituiscono la base organizzativa delle democrazie rappresentative, come sono appunto i partiti e i sindacati. La criticità strutturale da un lato e quella che proviene dal superamento delle forme tradizionali di rappresentanza verso forme molto più fluide, concorrono a ridefinire la politica contemporanea; tra le altre cose viene a perdersi anche la logica stessa di una politica basata sulla rappresentanza. In alternativa l’unica partecipazione possibile è quella di tutti, in cui però il “tutti” non essendo un “corpo” sociale organizzato, determina lo sviluppo di forme plebiscitarie, in cui chi alza la voce o si auto-definisce portatore di istanze popolari diventa il leader. Questo è il fenomeno che chiamiamo “iper-rappresentanza”.

Quanto incide la separatezza della politica e dei partiti dal vissuto delle persone nella crisi della rappresentanza tradizionale? Vi sono chiari segnali – a partire dal fortissimo astensionismo registratosi nelle ultime elezioni amministrative – della disaffezione dei cittadini ai partiti e alla logica che li sostiene, oggi sempre più tecnocratica….

Vi è una tendenza che marginalizza e mette fuori gioco i partiti e le organizzazioni di rappresentanza sociale, a favore di nuove forme di partecipazione che tuttavia spesso si nutrono di ciò che viene di solito definito “partecipazionismo”, cioè di una retorica della partecipazione che è semplicemente la risposta all’invito da parte delle istituzioni a legittimare decisioni già prese attraverso processi partecipativi spesso solo procedurali. La tendenza alla depoliticizzazione è strettamente connessa al mito efficientista, un mito che nasce dall’idea che la politica non basti, che è troppo lenta, che non funziona, e che ha bisogno di strutture e soggetti diversi. Alla depoliticizzazione corrisponde il processo della politicizzazione della tecnocrazia, che quindi diventa il vero nuovo grande soggetto politico, quello che decide. Che poi siano tecnocrazie nazionali, sovranazionali o che fanno da facilitatori del processo partecipativo sul territorio, poco importa. Siamo alla politicizzazione di tecnocrazie, il cui scopo, teorico, è quello di riuscire in un tempo breve a risolvere i problemi e quindi a stabilire nuove policy che siano efficaci per i cittadini e le cittadine. Senza nessun cenno ad un progetto politico: un’idea di umanità, di società, di futuro è del tutto assente. Interessa solo la politica dell’azione pubblica nel quadro del momentismo. L’importante è avere delle misure efficienti, che tuttavia rappresentano una scelta politica che andrà a premiare alcuni piuttosto che altri. Il mito dell’efficienza – che spesso si traduce solo in vuoto efficientismo – è tipicamente neoliberista ed è pericolosissimo perché porta all’annientamento di qualunque attenzione alla società e ai soggetti che in essa vivono.

La verticalizzazione della politica ha come effetto speculare il populismo; e, il partecipazionismo il ridimensionamento, fino alla sua sterilizzazione, del conflitto. Mi sembrano due processi preoccupanti…..

Il conflitto gestito è sempre generativo, il progresso umano è avvenuto attraverso il conflitto gestito, penso anche ai diritti sociali, a quelli sindacali, civili, individuali e collettivi. La storia umana è piena di questi conflitti che hanno cambiato in positivo la nostra vita, e, come dice Leonardo Morlino, la qualità della democrazia, intesa come acceso alle risorse e ad una reale uguaglianza. Penso alle lotte delle donne, che hanno attivato delle forme di conflitto più o meno gestito, e senza le quali non avremmo avuto un loro protagonismo e la loro capacità di mettere in discussione le strutture di base delle società patriarcali e maschiliste. Il conflitto è un motore importante della storia. Proprio per queste ragioni la razionalità neoliberista tende ad annullarlo. Il neoliberismo, infatti, non riguarda solo l’economia, la moneta e i mercati. E’ una filosofia, una “ragione globale”, un dato culturale, e perciò anche più difficile da combattere. Una delle sue caratteristiche è proprio l’espulsione del conflitto dalla società: tutto si può risolvere attraverso forme di mediazione e intermediazione gestite in maniera tale da non sconvolgere l’organizzazione esistente; da qui nasce il partecipazionismo. Non si cerca la possibilità di risolvere i conflitti in maniera creativa o generativa, si cerca di anestetizzarli, e più si anestetizzano e si cercano risposte conformiste, più facilmente si genera una rabbia che non è più guidata, organizzata dentro contenitori e progetti politici, che così diventa pericolosissima. A questo punto l’unico conflitto che può esplodere è quello non gestito, non organizzato che genera l’opposizione a tutto. Cercare di espellere il conflitto dalla vita pubblica significa lasciare spazio a quelle frange distruttive che, peraltro, sono – loro malgrado – funzionali proprio a chi persegue l’anestetizzazione della vita pubblica. Se gestito il conflitto è un momento di crescita.

Si comprende che gli interessi in gioco sono tanti, eppure è difficile capire, senza abbandonare vecchi schemi culturali e senza mutare lo sguardo su ciò che accade, quali soggetti abbiano a cuore una trasformazione sociale di tal genere. Sembra superata oggi anche quella considerazione realistica dello scorso secolo, invalsa anche tra gli economisti, che neanche al mercato giovi una forte instabilità sociale e la crescita delle disuguaglianze. Cosa può dire al riguardo?

Ci sono soggetti, non necessariamente organizzati, che hanno interesse a tenere in piedi questo sistema; e oggi dobbiamo considerare che il mercato non ha più bisogno dell’assenza dello stato, ma, al contrario, ha bisogno dello stato, anzi chiede allo stato di porsi al suo servizio. Siamo a un totale rovesciamento di prospettiva: se nel liberalismo classico lo stato è concepito come un arbitro nel mercato, e se nel turbocapitalismo il mercato cerca di fare a meno dello stato (o di andare verso l’idea dello “stato leggero”), oggi il mercato vuole lo stato al suo servizio. E ciò è funzionale ai grandi apparati finanziari e industriali. Nel campo della comunicazione penso allo sviluppo delle grandi centrali comunicative – l’acronimo Gafam (dalle iniziali di Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) esprime proprio tale aggregazione di potere economico – ma sono nati nuovi acronimi che evidenziano la crescita di nuovi attori globali. Ci sono evidenze di come il capitalismo digitale abbia cambiato totalmente le regole del gioco, di come abbia cambiato i meccanismi della creatività, dell’accesso all’informazione e anche dei processi di diffusione dell’informazione. Senza pensare a gruppi di incappucciati che si incontrano e decidono le sorti del mondo (come fanno i complottisti), più semplicemente qui parliamo di interessi convergenti di molti attori, pochi soggetti che hanno a cuore da un lato l’espulsione del conflitto e dall’altra la statalizzazione del mercato, ovviamente a uso e consumo di pochi.

Un tempo, a proposito del rapporto tra media e politica, ci preoccupavamo della telecrazia o della par condicio. Oggi, con la disponibilità delle tecnologie digitali, mi sembra che non siamo più alle prese con un problema di influenza e di marketing politico, ma con processi che toccano l’essenza dei sistemi democratici.

Penso a tutte le espressioni che abbiamo usato nel recente passato, siamo in un tempo radicalmente diverso pur essendo passati solo vent’anni da quando parlavamo di telecrazia e delle forme di mediatizzazione, che certo esistono ancora ma in uno scenario totalmente mutato. In quest’epoca la telecrazia o il telepopulismo sembrano appartenere a un altro mondo, perché è cambiata la logica organizzativa della sfera pubblica. In quegli anni avevamo una sfera pubblica con le sue tensioni interne ma sostanzialmente unitaria, oggi abbiamo una sfera pubblica fortemente frammentata e lacerata, in cui la polarizzazione politica non si fonda sul conflitto ma sulla segregazione delle posizioni. La sfera pubblica è composta da monadi, e non è quella, magari confusa ma unitaria, del passato: è frammentata, polarizzata, nella quale chi ha la possibilità di governare la comunicazione, cioè le grandi centrali comunicative di cui parlavo prima, riesce a far passare – detto con un’espressione un pò sloganistica ma efficace – quello che è il “pensiero unico”. Ieri non esisteva frammentazione senza conflitto; la sfera pubblica era unitaria ma conflittuale, abitata da diverse sensibilità che tuttavia venivano ricomposte all’interno di un tessuto comune di valori, memorie, vissuti, riferimenti. Philip Schlesinger ha evidenziato come la frammentazione estrema della sfera pubblica e i fenomeni di polarizzazione abbiano contribuito all’emersione della post-sfera pubblica nella quale si determina un indebolimento delle parti più marginali, e un indebolimento delle organizzazioni della cittadinanza che hanno sempre meno voce. Il problema non è cosa facciamo o che proposte facciamo ma è come fare per avere voce. Siamo tutte monadi e voci che gridano nel deserto, invano perché non possiamo cambiare l’agenda pubblica. Quindi la manipolazione determina non tanto i contenuti quanto l’agenda sociale e politica, prima ancora che informativa e non lascia spazi per poter impattare su questa agenda. E ciò è persino più grave della vecchia dinamica della manipolazione, ossia “ti oriento e faccio in modo che la pensi come me”. L’agenda la fanno i grandi players economico-finanziari che orientano le scelte delle persone, mentre la politica – senza voler generalizzare – spesso è prona alla volontà di chi fa l’agenda senza mai pensare di modificarla e di cancellare le logiche che vi sono dietro. Basta pensare alla mancata problematizzazione dei diritti sociali collettivi, a fronte di una generale accettazione dei diritti civili individuali (giusti e condivisibili, per carità): i secondi non sono quasi mai oggi un elemento di conflitto (salvo casi particolari), mentre i primi sono completamente usciti dal dibattito e dall’agenda, perché sono potenziali generatori di conflitto. Il lavoro, ad esempio, è scomparso dall’agenda pubblica.

I meccanismi della manipolazione da lei illustrati sono molto sottili e coinvolgono sensibilmente la dimensione psicologica ed emotiva nei processi informativi e formativi delle persone. Tra questi meccanismi, nella ricerca si fa riferimento alle teorie del nudge, ossia della spinta gentile a intraprendere questo o quell’orientamento. Può approfondire?

L’origine del nudging, in verità, fa riferimento a una relazione trasparente che si costruisce tra cittadini e istituzioni: si tratta di “politiche” o “comportamenti” che, per il loro interesse generale, sono comunque condivise. Un esempio interessante è quella della nudge unit usata dai governi laburisti britannici (Blair e Brown) per incrementare scelte virtuose nell’alimentazione; ciò portò molte università inglesi, spesso in accordo con le associazioni studentesche, dei distributori di prodotti a basso impatto ambientale, potenzialmente più sani, nonché caratterizzati da logiche di fair trade. Quello è un meccanismo di nudging che spinge i più restii a fare delle scelte consapevoli in una determinata direzione. Oggi il nudging è interpretato (dai politici non dagli studiosi) in un altro modo: uno strumento che, in maniera moderna, mette in atto la nuova manipolazione; uno strumento che quasi all’insaputa dei soggetti, senza che vi sia stata una consultazione o forme di condivisione, diventa uno strumento di condizionamento. Non è più la spinta gentile ma la manipolazione gentile, ma sempre manipolazione, che si realizza attraverso forme di paternalismo più o meno bonario, molto presenti nei media. In realtà questo non è il nudging ma spesso il “paternalismo” più o meno bonario viene spacciato per nudging. Finché il paternalismo dei media serve a convincerci dell’utilità di lavarci spesso le mani, va benissimo, ma gli effetti più gravi di questa manipolazione sono quelli che attraverso il consenso arrivano a definire il cambiamento dell’agenda pubblica. Ma ciò che conta di più ai fini del nostro discorso è che nella logica del paternalismo si espunge qualsiasi conflitto. Il paternalismo sociale è quel meccanismo per il quale si offrono ricette accessibili che sono funzionali all’interesse di chi ha solo da guadagnarci dall’assenza di conflitto: quelli garantiti e che hanno il potere economico nelle mani. In assenza di conflitto, chi non ha voce perde. Il paternalismo è pericoloso perché ci disabitua a qualunque forma di conflittualità. E ovviamente anche alla gestione politica del conflitto.

Come ci si rapporta a questi processi complessi immaginando un loro superamento, e attraverso quali strade si possono creare possibilità di partecipazione reale capaci di incidere sull’agenda pubblica e aumentare il peso delle scelte individuali e collettive dal basso. Quali sono a suo avviso i presidi sui quali investire?

Dobbiamo partire dal presidio più importante, che non a caso viene spesso colpito dalle scelte economiche, cioè la formazione. Oggi le forme di manipolazione sono molto più sottili e raffinate. Questa è la ragione per la quale anche l’Unione Europea è impegnata nella lotta al cosiddetto disordine informativo, dentro cui ci sono le fake news, la disinformazione, la malinformazione e così via. Le policy europee promuovono strumenti quali il debunking, il fact checking, ecc., che servono a svelare l’inganno. Questi strumenti hanno tuttavia difetti strutturali, tra questi il fatto che arrivano in ritardo rispetto alla propagazione della menzogna, che si diffonde molto più rapidamente ed è difficile da contrastare. L’unico anticorpo è la formazione. L’UNESCO, ad esempio, ha promosso, da una quindicina di anni, progetti e percorsi di alfabetizzazione ai media per i bambini. I programmi ci sono ma nessuno li applica. Eppure, la formazione alla comunicazione è molto gettonata, soprattutto dalla politica che vuole nuovi comunicatori, ma vuole comunicatori senza una forte conoscenza teorica sulla comunicazione, ossia comunicatori senza comunicazione, quelli che conoscono solo le technicalities. E ciò è colpa anche delle Università che hanno accettato questo tipo di prospettiva: vi è grande attenzione alla pratica – che certo è necessaria – ma che si è tradotta nel praticonismo, abbandonando qualunque riflessione di natura teorica sul rapporto tra società e comunicazione, a favore dello sviluppo di quello che oggi – anche su diverse riviste scientifiche – viene chiamato criticamente il “comunicazionismo”, che è la negazione dell’analisi della relazione tra società e comunicazione. Non è un caso che in questi anni siano fioriti studi che si limitano ad approfondire aspetti tecnici, importanti ma relativi, come i “meme”, il funzionamento dei “tweet”, l’analisi del “sentiment”, ecc. Ciò che interessa riguarda le technicalities che sono funzionali alla scrittura degli articoli che a loro volta sono funzionali alla partecipazione ai concorsi. Pensare che la ricerca sia senza impatto sulla società, significa anestetizzarla. Ma anche questo è funzionale alla logica dell’efficienza e all’anestetizzazione dei conflitti, in quanto la ricerca che produce senso critico produce anche conflitti. Se scrivere articoli è solo funzionale a vincere concorsi e non aggiunge nulla alla conoscenza, la ricerca diventa sterile e fine a sé stessa. E come negli incubi peggiori, la sterilizzazione della ricerca legittima la sua percezione di inutilità che così viene usata come arma da chi vuole dirottare finanziamenti altrove.

In chiave critica del sistema, ma propositiva e progettuale, prendendo a prestito le parole di un grande filosofo come Bernard Stiegler, le chiedo se a suo avviso c’è ancora spazio per un’alfabetizzazione dei linguaggi informatici e delle tecnologie digitali e per riuscire, in una prospettiva collettiva e politica, a superare il consumo “dissociante” e attivare la partecipazione “associante”.

Si ci credo a patto che non pensiamo che le tecnologie digitali e l’informazione siano capaci da sole, intrinsecamente, di produrre questo cambiamento, che è possibile solo in un quadro di trasformazione dei modelli di società. Sono convinto che le tecnologie della comunicazione possano giocare un ruolo positivo di partecipazione, di formazione e di qualità della crescita del vivere civile, della creazione di spazi di comunità. Però al tempo stesso penso che sia illusorio tornare all’idea di fine anni ’90-inizio XXI secolo che con l’avvento di internet saremmo stati automaticamente tutti più liberi e con maggiori potenzialità nell’esprimere le nostre idee. Non è così! Come abbiamo visto il tecno-ottimismo di quel periodo ha fatto i conti con la realtà, che è quella di centrali di comunicazione controllate da pochi, di spazi di libertà che sono possibili solo a patto che non si superino alcuni limiti, e soprattutto di un’organizzazione della stessa comunicazione con meccanismi di standardizzazione che non siamo più in grado di controllare. Queste tecnologie offrono delle possibilità, ma solo se contestualmente lavoriamo al cambiamento sociale. Non esiste comunicazione senza società né società senza comunicazione. Sono due elementi inscindibili. Da sole, le tecnologie e la comunicazione non sono in grado di cambiare la qualità della nostra vita, se non in un quadro di trasformazione politica di modelli sociali, verso una prospettiva egalitaria, solidale, cooperativa, e non basata sull’accumulazione capitalistica. Questa è un’utopia lontana, ma non irrealizzabile. Dobbiamo recuperare il senso originario di questa parola. L’utopia non è l’impossibile ma solo ciò che è collocato in un orizzonte temporale ampio.

_______

Michele Sorice è ordinario di Sociologia della comunicazione e di Comunicazione Politica alla Luiss di Roma, dove insegna anche Partecipazione politica e governance e Political Sociology. Dirige il centro di ricerca inter-universitario CCPS (Centre for Conflict and Participation Studies) e fa parte di diversi network internazionali di ricerca. Ha pubblicato numerosi articoli in riviste nazionali e internazionali. Fra le sue monografie più recenti: Partecipazione disconnessa. Innovazione democratica e partecipazione digitale al tempo del neoliberismo (Roma, 2021), Sociologia dei media. Un’introduzione critica (Roma, 2020), Partecipazione democratica (Milano, 2019). Con Leonardo Morlino ha curato L’illusione della scelta. Come si manipola oggi l’opinione pubblica in Italia (Roma, 2021).