«Io intendo scultura quella che si fa per arte del levare»: così in una famosa lettera all’umanista Benedetto Varchi, Michelangelo sintetizzava la complessità filosofica sottesa al suo magistero, in una ricerca di essenzialità, figlia di quel sincretismo – improntato principalmente alle correnti neoplatoniche che permeavano la Firenze medicea – che animava il dibattito rinascimentale sullo statuto della creatività artistica e che già – attraverso il recupero di alcuni passi della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio da parte di Leon Battista Alberti nel suo De Statua – dimostrava l’urgenza di togliere materia per ottenere, attraverso procedimenti stilistici, conoscenze tecniche e teoriche, calcolo di effetti ed equilibrio degli eccessi, quella proporzione capace di raggiungere il più alto grado di incisività estetica.

Arte del levare, quella che trasforma uno spazio recintato in giardino, una porzione di realtà in Palcoscenico – luogo artificiale per eccellenza – dove la simulazione, del reale o dell’immaginario, poco importa in realtà, ottenuta attraverso procedimenti scenografici, trasmette l’illusione di catturare l’essenza di una storia attraverso una sua rappresentazione parziale.

Arte del levare quella che ci fa credere – attraverso quel patto implicito su cui si fonda ogni Narrazione – che la descrizione di pochi tratti, di un lacerto di storia, magari i pensieri di una

giornata soltanto, di possedere la vita di qualcuno che non siamo noi.

Un patto fondato in fondo su un’illusione e – a dimostrarci quanto siano imprevedibili e vaste le valenze ermeneutiche dell’illusionismo – c’è un oggetto la cui quotidianità ne ha fatto dimenticare la valenza ermeneutica e le potenzialità semiotiche, lo specchio, che nota Jurgis Baltrušaitis: «non ci restituisce la realtà, ma la frantuma e con i suoi frammenti si ricostruisce un nuovo mondo», come in uno di quei teatri catottrici, antenati del cinematografo (e sulla valenza euristica dello specchio nel cinema molti sarebbero gli esempi da indagare: dall’Orson Welles di Citizen Kane e di Lady from Shanghai, ai doppi umbratili protagonisti della stagione classica del noir, fino all’uso horror del Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck in Profondo rosso di Dario Argento), ideati dall’enciclopedico gesuita della Roma Barocca Athanasius Kircher, che da Euclide attraverso Erone di Alessandria e lo Pseudo Tolomeo fino a Gaspar Schott, costruiscono uno specchio proteiforme, a sua volta composto di specchi, in cui – per dirla con Seneca – «un solo individuo apparirà come una folla», uno di quei “riflessi sovversivi” – come li definisce Mariano Tomatis, studioso di illusionismo e scrittore che ben conosce la componente meravigliosa che si cela nelle potenzialità dell’ottica – capaci di moltiplicazioni, deformazioni, metamorfosi, teatralizzazioni, in una perenne inversione di apparenza e realtà.

Scrive sempre Baltrušaitis: «una goccia d’acqua per piccola che sia, è anch’essa uno specchio che, quando cade dal cielo riflette il sole. Poiché una goccia racchiude la propria immagine del sole, una pioggia riversa tanti soli quante sono le gocce», così come in un palco o in un libro si riflettono infinite personalità. Il terminus technicus attraverso cui si inscena prima araldicamente e quindi iconicamente questa reduplicazione potenzialmente infinita, èmise en abyme, terminus technicus che da Gide in poi diviene metafora di un espediente narratologico capace di moltiplicare i punti di vista di un racconto, così come dimostra ampiamente Lucien Dällenbach in Le récit spéculaire, essai sur la mise en abyme, muovendo dalla storia dell’arte ad esempi letterari nel tentativo di stabilire un’equivalenza fra specchio e parola.

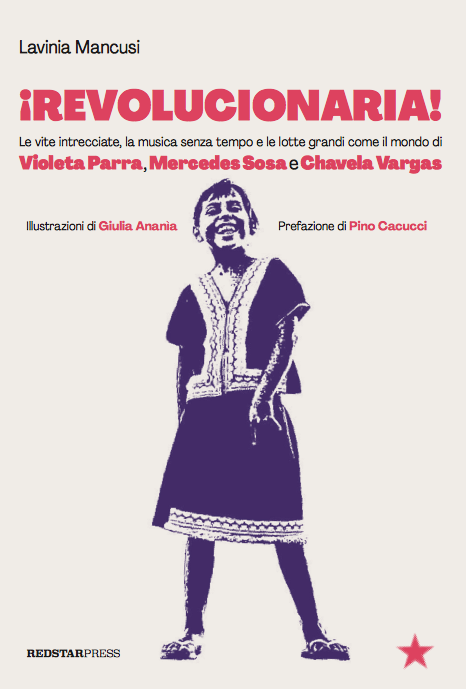

Scrive Umberto Eco in Sugli specchi: «c’è differenza tra un’immagine speculare e un nome proprio. Ovvero l’immagine speculare è nome proprio assoluto così come è icona assoluta. In altri termini il sogno semiotico di nomi propri che siano immediatamente legati al loro referente (così come il sogno semiotico di una immagine che abbia tutte le proprietà dell’oggetto cui va riferita) nasce proprio da una sorta di nostalgia catottrica […] essi sono legati per una catena di designazione continua, catena detta “causale”, a un oggetto originario a cui sono stati assegnati da una sorta di “battesimo” iniziale». Il mio nome, Lavinia, così poco diffuso da farmi a lungo vantare una narcisistica presunta “unicità”, mi ha in realtà trasformato improvvisamente attraverso il suggerimento di un’altra Lavinia, la scrittrice Mannelli che ringrazio per i preziosi suggerimenti, in anello di una di queste catene, dentro un sogno semiotico e un’illusione catottrica, che sono anche una myse en abime, rappresentando il doppio di un altro rispecchiamento, quello della cantante performer e scrittrice Lavinia Mancusi con tre donne iconiche, tre cantoras latino-americane, tre rivoluzionarie, «tre voci ineguagliabili delle passioni e delle tragedie di quel continente – variegato e con differenze smisurate, pur essendo percorso da comuni aneliti e sogni di riscatto – che da sempre si ostina a tenere vivo l’istinto di rebeldía, contro venti e maree, tra epoche esaltanti e periodi di annichilente riflusso», scrive Pino Cacucci, così avvezzo alle personalità trabordanti esondate dalle “vene aperte” di quella temperie tanto contraddittoria, tre diverse emancipazioni e forme di femminismo quasi a restituire una geopolitica dell’ineffabile potenza del duende, forza misteriosa, dionisiaca, tellurica, sorta di folletto infestante, che trova dimora nella musica popolare, nella danza dei gitani, nella poesia declamata, che Federico Garcia Lorca evoca in una conferenza, tenuta proprio in occasione di un viaggio in America meridionale del 1933 Gioco e teoria del Duende. «Per cercare il duende – scrive Garcia Lorca – non c’è mappa né esercizio. Si sa solo che brucia il sangue come un tropico di vetri, che estenua, che respinge tutta la dolce geometria appresa, che rompe gli stili, che si appoggia al dolore umano inconsolabile che fa sì che Goya, maestro dei grigi, degli argenti e dei rosa della miglior pittura inglese, dipinga con le ginocchia e i pugni con orribili neri bitume…».

«Questo libro non l’ho scritto io»: a quest’affermazione Lavinia Mancusi affida l’incipit del suo rispecchiamento, «perché Violeta Parra, Mercedes Sosa e Chavela Vargas parlano in prima persona. Ognuna racconta sé stessa». Revolucionaria! in libreria in questi giorni «nasce – rievoca Lavinia – nell’inverno 2019, al confine esatto con il “mondo di prima”: prima che la pandemia mi costringesse in casa a chiedermi chi fossi, cosa amavo e cosa stessi costruendo. Prima, a queste tre domande, rispondevo sbrigativamente e – credevo – sinceramente: “Sono Lavinia, sono una musicista, amo cantare e lo faccio di mestiere”. Poi mi ritrovai a opporre all’improvviso un’unica risposta, altrettanto sincera ma molto più feroce: “Chi sono? Cosa amo? Cosa sto costruendo? Non lo so”. Eccezion fatta per il mio nome, che riconoscevo, dovetti dolorosamente ammettere che cantare e suonare senza nessuno che mi ascoltasse non mi piaceva affatto. Si generò, così, una crisi che, con il senno di poi, definirei benedetta. Mi addentrai, dunque, con tutta me stessa nella costruzione di questo spettacolo nel quale parola e musica non potevano essere scisse l’una dall’altra. Sentivo il bisogno del racconto, una dimensione che percepisco come sempre più rara oggi e la cui assenza ci sta lentamente disgregando». Una dichiarazione d’intenti che, tralasciando le iniziali nostalgie catottriche o la “pervasione” evocata da Cacucci, porta ad interrogarsi sullo statuto letterario di un’operazione tanto coinvolgente, in grado di avvincerci come ogni volta che leggiamo di una vita altrui ottenuta sapientemente per arte di levare.

Leonor Arfuch, docente e ricercatrice di Sociologia e Studi Culturali presso l’Università di Buenos Aires e autrice de La vita narrata, in cui nell’orizzonte letterario latinoamericano individua nello spazio biografico quella «trama simbolica, epocale» in cui si intrecciano memoria, narrazione e costruzione dell’identità – presentando il lavoro di Lorena Amaro Castro La pose autobiográfica, incentrato sulla narrativa cilena – scrive: «Può la critica letteraria tracciare la cartografia sensibile di un paese, della sua storia, morale, costumi, riti, soggettività? E può farlo partendo dalla “pose” autobiografica, ovvero del modo in cui prendono corpo nella scrittura le innumerevoli maschere dell’io?» E prosegue a proposito della scrittura femminile: «narrative che lasciano trasparire la tensione fra “l’interno” e “il fuori”, i luoghi concessi dalla logica patriarcale e infrangono a loro volta tali limiti. Un gesto reiterato che – nella lettura di Lorena – conferma che l’atto di scrivere resta per le donne una forma d’insurrezione».

Scrivere è prima di tutto un patto implicito fra autore e lettore e, quando Lavinia Mancusi decide di arrivare per levare all’essenza della vita di Violeta Parra, Mercedes Sosa e Chavela Vargas attraverso un racconto, il patto diventa autobiografico come lo definisce Philippe Lejeune, antitetico a quello funzionale e fondato sull’impegno di narrare direttamente la verità della propria vita in un rapporto fiduciario fra chi scrive chi legge, ma dato che Lavinia non è Violeta, Mercedes o Chavela cosa resta di questo patto? Siamo entrati nello spazio alquanto battuto e dibattuto dell’autofiction che Lorena Amaro definisce «filo ambiguo tra finzione e realtà storica», sorta di metanarrativa del genere biografico.

Se da un lato Clara Miranda Scherffig in un recente articolo ricorda la fortuna del genere biopic nelle sceneggiature cinematografiche sotto forma di «adattamenti, rifacimenti, ricostruzioni, remake» assolutamente verosimiglianti, accomunati dal voyeurismo con cui ci affacciamo da sempre nelle vite altrui, dall’altra è nel dibattito letterario francese – solo recentemente acquisito dal nostro orizzonte critico – che dobbiamo addentrarci.

Paolo d’Angelo, ordinario di Estetica all’Università di Roma Tre, nel saggio Verità e finzione nella narrativa contemporanea concentrandosi sul «rapporto fra storia, verità e finzione» nella narrazione, sottolinea come l’ibridazione fra forme letterarie e riscontro dei fatti sia da connettere ad un ritorno al reale che caratterizza la recente produzione letteraria, che, reduce dagli sperimentalismi neoavanguardisti e dal disimpegno del postmoderno, abbassa il tasso di finzionalità in una calibrata commistione di invenzione e realtà, in un’antinomia per cui «la realtà quando la si vuole raccontare è piena di finzione».

Lorenzo Marchese nel suo dettagliato L’io possibile. L’autofiction come forma paradossale del romanzo contemporaneo edito nel 2015, ripercorre la storia di questa particolare forma ibrida, sospesa fra realtà e finzione: dalle intuizioni di Roland Barthes all’esordio di Doubrovsky e al Fiction et Diction dello strutturalista Gérard Genette, fino al suo allievo Vincent Colonna che con la sua tesi di dottorato del 1988 L’autofiction, essai sur la fictionalisation de soi en Litérature costituisce un punto di svolta nella teorizzazione di questa particolare declinazione dell’autobiografia in cui l’io trasforma la realtà da un fatto universale ad un fatto particolare rivoluzionando molte certezze.

E se «La finzionalizzazione di sé – scrive Colonna – è la pratica che consiste nel fare di sé un soggetto immaginario», Lorenzo Marchese sottolinea che è «a partire dal nome proprio che si determina l’illusione di realtà […] l’illusione di autobiografia: exit autor».

È tuttavia leggendo il lavoro di Alexandre Gefen Inventer un vie: la fabrique littéraire de l’individu del 2015 o anche il breve De la biofiction à l’exofiction del 2022 che ci avviciniamo all’operazione compiuta da Lavinia nel suo narrare con la voce di Violeta, Mercedes e Chavela un riscatto privato e insieme universale, così come lo sono tutte le forme di femminismo.

Con la categoria di exofiction, coniata da Philippe Vasset, scrittore, giornalista, geografo dell’immaginario, studioso di agiografie, si vuole, attraverso il prefisso exo, delineare una variante della fiction biografica aperta all’esteriorità in opposizione ad una biografia chiusa di cui l’oggetto sia non il reale, ma l’immaginario del reale: «L’exofiction è una biofiction al contempo intima ed esterna, psichica e relazionale […] mettendo in scena – scrive Geffen – l’enigma delle relazioni, l’exofiction, trasforma le forme tradizionali della biografia […] restituisce tutta la densità dell’individualità nel suo relazionarsi al mondo, rendendo labile la distinzione tra fuori e dentro, ma anche il personale e il generale».

Se dal punto di vista narratologico possiamo iscrivere in questo dibattito Revolucionaría!, sottolineandone l’urgenza di un ritorno al reale costruita anche stilisticamente, non occorre dimenticare che in Lavinia Mancusi la scrittura biografica nasce in primis da una performance musicale e teatrale, in cui, per quel gioco di specchi prima evocato, nell’ascoltarla, viviamo attraverso il suo medium le vite vissute, vagabonde, intense, dolorose, di un dolore bituminoso come quei neri di Goya evocati da Garcia Lorca di tre donne del Novecento latino-amercano. Capiamo il loro essere femministe prima che il femminismo assumesse un senso politico (ed è la stessa Mancusi a ricordarlo), il legame ancestrale con le radici della terra cantata, le tradizioni indigene mai dimenticate, le ferite non cicatrizzate di un perenne colonialismo, di un opprimente patriarcato, di una sofferta povertà.

Ecco l’essenza a levare dell’immensa Violeta Parra, per paradosso la Niña, che, nata in una famiglia numerosa della provincia del Cile, durante la dittatura (la prima di un martirio politico vissuto da questo paese) di Carlos Ibañez (dittatura nutrita dall’estrattivismo occidentale), affronta le contraddizioni di una capitale difficile e complessa, impoverita dalla più forte crisi della Grande Depressione, nel tentativo di raggiungere il fratello Nicanor, matematico e poeta con cui il rapporto non si interromperà mai e che anzi rimarrà – con la sua ricognizione delle radici musicali cilene – uno dei principali ispiratori dell’arte di Violeta.

Gli amori, i figli, ad Angel – sempre per quella myse en abime che caratterizza questa storia – si deve una magnifica biografia della madre, l’incontro con La Pelusita, nonna materna del secondo marito, memoria di canti e storie ancestrali, il lavoro continuo per riscattare la cultura popolare ed il folklore dei poveri, dei campesinos e degli indios «custodi delle vibrazioni sotterranee del tempo»: El viaje infinito – cominciato alla metà degli anni Cinquanta – un ininterrotto peregrinare per tutto il paese per raccogliere le tradizioni pronte a perdersi in un problematico affacciarsi alla modernità. L’incontro con le arti figurative all’inizio degli anni Sessanta, le sue Arpilleras, canciones che se pintan, trascrizioni di un’urgenza personale e collettiva, che verranno esposte al Louvre, in quell’amata Parigi, luogo di tanti incontri come quello con Alejandro Jodorowsky. Il 1960 anno del terribile terremoto e dell’incontro altrettanto destabilizzante con Gilbert Favre, antropologo e musicista che dalla Svizzera attraverso la Spagna gitana era approdato nella regione desertica di Atacama.

Poi il tour in Europa e in Sudamerica fra concerti e conferenze, fino alla fondazione della Universidad Nacional del Folklore Latinoamericano. La rottura con Gilbert e il suicidio nel 1967, il 5 febbraio, con un colpo di pistola.

Ecco l’essenza a levare di Mercedes Sosa, Pachamama, La Negra, nata in Argentina nel 1935, il concorso canoro vinto a quindici anni all’insaputa del padre, il matrimonio a ventuno con Oscar Matus, musicista e compositore, il loro uso sociale e politico del canto folklorico con il proseguimento – attraverso il Nuevo Cancionero (il cui Manifesto è del 1963) – della ricerca di Violeta Parra, poi il trasferimento a Buenos Aires e il divorzio da Oscar. Nel 1965 Mercedes debutterà ufficialmente al Festival Nazionale del Folklore di Cosquín, in un’empatia sempre più profonda con la voce collettiva, le sue mitologie femminili, le sue lotte, ma anche l’alcol, i problemi di salute, uno straripare del corpo quasi metafora dell’esuberanza della sua personalità. Poi nel 1976 il regime di Videla con il dramma dei desaparecidos, Plaza de Mayo, una censura sempre più pressante il cui esito sarà l’esilio a Parigi, la malattia e la morte del secondo marito Pocho.

Mercedes Sosa torna in Argentina nel 1982, seguiranno «anni densi di riconoscimenti, anni pieni di musica, attivismo, rinascite» fino alla morte nel 2009, una folla ne tributa la grandezza, l’Argentina decreta tre giorni di lutto nazionale.

Ecco l’essenza a levare di Chavela Vargas, la sciamana, l’infanzia sofferta, il suo mundo raro, l’epico viaggio a diciassette anni dal Costarica al Messico. «Non di furia e non di odio, ma ho riempito tutte le mie vene e arterie di un coraggio che se ci ripenso ora non lo so mica come ho fatto a portarlo tutto da sola!», fa scrivere Lavinia Mancusi a Chavela, «io mi vestivo da uomo, fumavo il sigaro, giravo armata, ero sempre più ubriaca degli uomini che avevo attorno e cantavo senza cambiare i pronomi, per non tradire il compositore ma soprattutto me stessa. A quel canto disperato ho levato tutti gli orpelli ed è rimasta l’anima ferita. Solo io, la mia chitarra e il dolore che esce dal profondo». L’incontro durante una festa con Frida Khalo, la permanenza a Casa Azul e la fuga verso altri amori, altrettanto intensi, altrettanto brevi, altrettanto trasgressivi della falsa morale imperante.

I suoi scenari sono i locali di Città del Messico, di un’Acapulco frequentata dalla Hollywood vacanziera, il Morelos del ritiro ventennale negli anni bui in cui l’alcol prende il sopravvento, l’incontro con il popolo Huicol, il riaffacciarsi sulle scene negli anni Novanta a settantadue anni, prima con i tributi cinematografici di Herzog e Almodóvar, poi con il ritorno ai trionfi internazionali. Nel 2012 l’ultimo album La luna grande dedicato all’amato Federico Garcia Lorca.

Tre declinazioni del duende, tre forme di femminismo, tre modi di intendere la lotta politica e di opporsi all’egemonia del patriarcato, tre sensibilità con cui vivere il rapporto con la propria terra le proprie radici le proprie culture ancestrali, tre capacità di armonizzare musica e parole, cui l’iniziale omonimia, in una catena di riflessi in un questo gioco di specchi, mi ha permesso di intravvedere l’essenza, perché una biografia non è solo il racconto di una vita, è vita ottenuta per arte del levare.